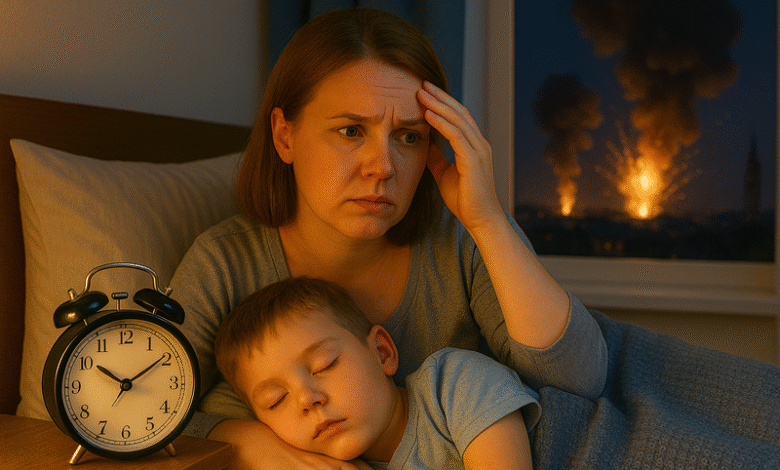

Нехватка сна в условиях войны: врач-сомнолог рассказала о последствиях и дала советы

Война изменила структуру жизни украинцев как из-за опасности, разрушения и вынужденного переселения, так и подрыва базовых физиологических потребностей. Одной из самых болезненных тем для миллионов украинцев является хроническая нехватка сна. Враг целенаправленно выбирает ночное время для массированных атак, что лишает возможности восстановить силы и нарушает нормальные биоритмы. Многие украинцы на прифронтовых территориях ночью почти не спят от взрывов и сирен, и утром вынуждены идти на работу без отдыха. О том, как выжить в этих условиях, не сломавшись, и возможно ли компенсировать бессонные ночи, рассказала врач-сомнолог Анастасия Шкодина.

Анастасия Шкодина отмечает, что полностью компенсировать хроническую нехватку сна невозможно. Можно частично восстановить функциональность организма до удовлетворительного уровня, однако лишь временно. В современных условиях нужно быть готовым к тому, что каждая ночь может оказаться тревожной, поэтому важно иметь заранее продуманный план действий на случай воздушной тревоги. Человек должен четко знать, в каких случаях идет в коридор, а в каких — к укрытию. Это вопрос базовой адаптации к новым условиям существования.

В таких ситуациях, по ее словам, приходится балансировать между двумя отрицательными вариантами: фрагментированным сном или его полным отсутствием. В Киеве, например, некоторые могут находиться в метро, где иногда удается немного поспать. Если есть шанс на сон в укрытии, то стоит заранее подготовить набор для сна: маска на глаза, беруши, любимая подушка, успокаивающая книга. Такой личный тревожный рюкзак, помогающий пережить ночь.

Сомнолог подчеркивает, что пробуждение от сирены или взрывов – это сильный стресс, и уснуть после этого очень тяжело. Важно изучать собственные реакции на тревогу: некоторые впадают в оцепенение, а другие — в гипертревогу. Следует работать с этими реакциями и использовать инструменты психологической самопомощи. Однако техники должны быть индивидуальными – не всем подходит, например, дыхание «квадратом». Если человек сталкивается с ускоренным сердцебиением, мышечным напряжением или тяжелыми мыслями, то для каждого из этих состояний есть свои приемы, которые можно применить прямо сейчас, без подготовки.

В случаях, когда после тревоги есть время поспать, она советует изучать себя — реально ли это для конкретного человека. Помочь может определенный ритуал: умывания теплой, а затем холодной водой, лечь под теплое одеяло, нагреться и затем его сбросить. Такое температурное воздействие способствует успокоению. Также может помочь теплый напиток без кофеина или просто теплая вода перед сном.

Шкодина отмечает, что после стресса часто возникают навязчивые мысли, даже если тревога уже завершилась. Человек возвращается домой, но не может заснуть из-за внутреннего беспокойства. В таких случаях, по ее мнению, целесообразно применять специальные упражнения, помогающие отключить мысли и настроиться на сон. Если же тревога приходится на утро и ложиться уже поздно, то следует направлять усилия на то, чтобы хотя бы запустить день. Самое важное – обеспечить максимум яркого света в первой половине дня. Естественный свет или искусственный, но яркий, дает организму наступивший день. Хотя бы полчаса на балконе, на солнце, с книгой – это простой, но действенный способ активизировать мозг и тело.

В день после бессонной ночи сомнолог советует быть снисходительным к себе. Делать паузы каждые полтора-два часа, хотя бы по две-пять минут. Не требовать от себя максимума. И здесь возникает более широкий вопрос — о культуре взаимодействия на работе. Если после ночи без сна руководитель ожидает от работника привычной производительности, то вероятность, что человек будет на это способен, крайне мала. Это создает риск ошибок, экономических потерь и накопления стресса, который с течением времени может перерасти в болезни. Такой контекст требует от работодателей человечности и гибкости, особенно в чрезвычайных условиях.

Врач обращает внимание на еще один аспект — питание. Из-за отсутствия сна растет уровень гормона грелина, что провоцирует повышенный аппетит. В таких ситуациях легко поддаться соблазну быстрых углеводов или тяжелой пищи, создающих иллюзию кратковременной бодрости. Однако в дальнейшем это только усугубляет усталость. Важно осознавать этот риск и не попадать в ловушку пищевых импульсов.

Что касается дневной дремы, то это глобальная проблема — ведь у большинства компаний нет практики, позволяющей сотрудникам отдохнуть днем. Однако короткий дневной сон действительно может снизить риск ошибок и повысить концентрацию. Дремота имеет свои биологические последствия: может ухудшить засыпание на следующую ночь, особенно если спать после 15:00. Поэтому советует спать не позднее двух-трех часов дня. Если человек спал менее семи часов, то короткий сон продолжительностью 10-30 минут в поверхностной фазе сна может частично восстановить силы. Если же ночной сон был короче четырех часов, это уже почти полная депривация. В таком случае желательно поспать хотя бы час-полтора.

В то же время, по ее мнению, важно понимать и время засыпания — у кого-то это десять минут, у кого-то тридцать. Это тоже вопрос самонаблюдения и понимания своих особенностей. Рекомендованная продолжительность сна для взрослого человека – 7–9 часов. Однако даже до полномасштабной войны большинство украинцев спали 5,5–6 часов и считали это нормой. На самом деле людей, которым нужно меньше семи или более девяти часов, — единицы. Поэтому для кого-то полноценным будет семичасовой сон, а кому-то нужно восемь часов. Это можно установить только путём самонаблюдения в благоприятных условиях.

Анастасия Шкодина отмечает, что хроническое недосыпание представляет серьезную угрозу для организма человека, поскольку сон задействован в регуляции почти всех систем тела. Это такая же базовая потребность, как вода, еда или кислород. Сон состоит из разных фаз, каждая из которых выполняет отдельную функцию: во время REM-фазы (фазы быстрого сна) происходит эмоциональная обработка информации и формирование долговременной памяти, тогда как NREM-фаза отвечает за обмен веществ и регуляцию иммунной системы. Именно поэтому можно выделить, какими последствиями грозит хроническая потеря сна.

Сомнолог предлагает разделить эти последствия на краткосрочные и долгосрочные. Среди краткосрочных — то, что знакомо каждому, кто хотя бы раз бодрствовал ночь: сонливость, усталость, снижение концентрации внимания, эпизоды микросна, когда человек «выпадает» из реальности на несколько секунд. Она обращает внимание на типичные жалобы: трудности с памятью, когда человек не просто не может сосредоточиться, а вообще не способен вспомнить нужную информацию. Это сопровождается слабостью, мышечной усталостью, ломотой в теле — состоянием, хорошо знакомым каждому, кто не выспался.

Как отмечает Шкодина, в долгосрочной перспективе последствия недосыпания еще более серьезные. Она указывает на научные доказательства связи между нарушениями сна и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний от гипертонии до инфарктов и инсультов. Также она вспоминает эндокринные нарушения — ожирение, сахарный диабет, причем ожирение, которое может вызвать апноэ — отдельное расстройство, еще более ухудшающее качество сна, запуская циклический процесс, из которого трудно выйти.

Среди других долгосрочных последствий врач выделяет нейродегенеративные заболевания и повышенный риск деменции. По ее словам, в мозге человека есть глимфатическая система, работающая преимущественно ночью и отвечающая за очищение нервной системы. Если эта система не работает должным образом, в мозге накапливаются токсические вещества, что повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Она отмечает, что сейчас неэффективную работу глимфатической системы считается одним из ключевых факторов возникновения деменций. Если украинцы глобально недосыпают уже четвертый год, то все перечисленное это то, что нас может ждать в ближайшем будущем. Однако последствия недосыпания проявляются не завтра и не через год, а через десять-двадцать лет, когда будет уже поздно задавать вопросы: что с этим делать?

Отдельно она подчеркивает риск для иммунной системы и повышенную уязвимость к инфекциям. Также указывает на связь между недостатком сна и психическим здоровьем — увеличение риска тревожных и депрессивных расстройств, а также расстройств, связанных со стрессом. Ведь сон является ключевым элементом эмоциональной регуляции. Шкодина обращает внимание и на социально-экономический аспект проблемы. Если у людей отсутствует качественный сон, это сказывается на социальном взаимодействии: растет раздражение, снижается эффективность в общении, ухудшается производительность. Она также подчеркивает связь между недосыпанием и повышенным риском ДТП, а также общей смертностью от острых соматических и психических расстройств. Это не только медицинская, но и экономическая проблема государственного масштаба, которая пока не получает должного внимания.

В контексте помощи людям, которым тяжело уснуть в экстремальных условиях, сомнолог задает встречный вопрос: что именно мешает уснуть? Если проблема в шуме, она рекомендует использовать беруши, белый шум или бинарные ритмы в наушниках. Если мешают навязчивые тревожные мысли, это вопрос работы с ними. Если есть мышечное напряжение или физиологические проявления тревоги – сердцебиение, например – нужно применять техники, направленные на релаксацию. Каждый случай индивидуален и универсален, поэтому общие советы могут оказаться вредными. К примеру, когда человек применяет дыхательную технику, а вместо покоя испытывает головокружение или головную боль. Это создает дополнительный стресс, и вместо проблемы сна в укрытии человек получает еще и проблему того, что с ней что-то не так, а следовательно — новую тревогу. Даже такие популярные советы, как слушать звук дождя, могут быть не для всех: у кого звук воды вызывает неприятные воспоминания. Именно поэтому помощь должна подбираться индивидуально в зависимости от состояния человека.

Шкодина отмечает, что если человек не может спать только в укрытии, нужно выяснить, что мешает, и устранить это препятствие. Но если она не может спать нигде — это уже, по ее мнению, признак хронического расстройства сна, нуждающегося в лечении. В Украине до сих пор официально нет специализации «сомнолог» или «сомнотерапевт», и это специалисты, прошедшие обучение преимущественно за границей, создают общественные организации, обучают других, но работают преимущественно на волонтерских началах. Она уточняет, что в настоящее время существует более 80 разновидностей расстройств сна, и каждая из них нуждается в отдельном подходе. Около 70% из них, по ее словам, можно лечить без медикаментов, поскольку у фармакологических методов ограничены — в частности, не все препараты зарегистрированы в Украине, а также имеют побочные эффекты, риск привыкания и толерантности.

Врач ссылается на третье издание Международной классификации расстройств сна, согласно которому большинство критериев диагностики базируются на длительности симптомов более трех месяцев. Некоторые специалисты, по ее словам, считают, что даже месяц достаточен для постановки диагноза. Если проблема длится месяц-два, есть шанс самостоятельно ее преодолеть, но если более трех месяцев и методы самопомощи не действуют — стоит обязательно обращаться к специалисту. Ведь обычно расстройства сна осложняются психологическими проблемами, и тогда уже трудно разобраться: человек бодрствует, потому что у него тревога или тревога возникает вследствие бессонницы.

Она отмечает, что вопрос дневного сна — дремоты — имеет общественное значение и заслуживает более широкой дискуссии. К примеру, в Киевском институте экономики для студентов создали специальные капсулы для сна. И хотя это кажется логичным, нет полной картины, чтобы принять системное решение — ведь нет масштабных исследований состояния сна населения Украины, спектра расстройств и подходов.

Перед масштабированием локальных инициатив нужно оценить их эффективность. По словам сомнолога, вопрос «нужно ли создавать условия для дневного сна в университетах или офисах» — это не только медицина, но и экономическая целесообразность и социальная культура. Все подобные решения — создавать комнаты отдыха, или изменять график работы, или продлевать обеденный перерыв — чаще всего зависят не от государства, а от руководства учреждения. Государство может только инициировать исследования, подготовить специалистов, сформировать рекомендации, но не заставить их соблюдать.

В этом контексте Шкодина упоминает реакцию клиентов на советы по гигиене сна. Ей часто приходится слышать скепсис: «Какая тишина? Какая регулярность? Мы ведь живем в войне». Она отмечает, что люди часто даже не пытаются внедрить простые принципы гигиены сна, хотя именно с них начинается путь к стабилизации режима. Речь идет о сохранении постоянного времени засыпания и пробуждения с допуском в час-два, о создании благоприятной среды: тьма, тишина, комфортная температура, увлажнение воздуха.

Врач указывает, что важную роль играет не только ночное поведение, но и дневное. Например, трудно ожидать, что человек уснет без труда, если в течение дня он выпил десять чашек кофе. Это базовые вещи, над которыми часто шутят, но именно они являются основой. Приводит пример, когда посоветовала знакомому отказаться от телефона, по крайней мере, за 30–60 минут до сна, на что получила иронический ответ: «А что я буду делать это время? Смотреть в потолок?». Именно этот период следует наполнить вечерними ритуалами – горячей ванной, спокойной книгой, самоуходом. Это первый шаг, который должен выполняться, когда это возможно.

Относительно засыпания перед телевизором или ноутбуком Шкодина высказывает однозначную позицию: это не норма. Она объясняет, что большинство людей засыпают под телевизор не потому, что так удобно, а потому, что иначе не могут заснуть. В таких случаях следует разобраться, почему тело умеет спать, а человек не может заснуть самостоятельно. Если наблюдается регулярная проблема, это показатель наличия расстройства, с которым надо работать. Если же засыпание происходит от переутомления, это уже свидетельство хронического недостатка сна.

По мнению врача, большинство людей не устанавливают таймер, поэтому телевизор работает всю ночь, создавая звуковой раздражитель, нарушающий структуру сна. В сочетании с гиперизбирательностью нервной системы – а это распространенное явление во время войны – даже незначительные раздражители могут вызвать пробуждение, поверхностный сон, постоянное напряжение. При этом рутинные проблемы – семейные, бытовые, рабочие – тоже никуда не исчезают и накапливаются.

Что касается ночных пробуждений, то сомнолог отмечает: одно-два за ночь — это норма. Проблемой становится невозможность заснуть после пробуждения. Если такая ситуация повторяется регулярно, это может быть связано как с медицинскими, так и психологическими расстройствами. Не следует смотреть на часы, ведь после этого человек начинает переживать, что осталось мало времени, что он не успеет выспаться, что завтра будет катастрофа. Такие мнения только усугубляют ситуацию. Также не следует заставлять себя спать, поскольку сон – это не то, что можно приказать мозгу сделать. Чем сильнее желание заснуть, тем меньше шансов действительно заснуть.

На вопрос, стоит ли вставать ночью и заняться делами, она отвечает, что это спорный момент. В когнитивно-поведенческой терапии действительно есть рекомендация выйти из постели, заняться чем-то скучным в течение 20–30 минут и только тогда вернуться к попыткам уснуть. Однако сама Шкодина склоняется к другому подходу – оставаться в постели и сознательно позволить себе отдохнуть. Ведь даже если человек бодрствует, тело все равно находится в фазе восстановления, а не напряженной активности. Она позволяет своим клиентам читать в постели, хотя в классических рекомендациях указано, что кровать должна ассоциироваться только со сном и сексуальной активностью. Впрочем, если книга спокойная, без сильной эмоциональной нагрузки, это может быть полезным. Также она рекомендует делать расслабляющие упражнения. Если не удается спать, стоит хотя бы отдохнуть и не активизироваться чрезмерно, ведь именно активность снижает шансы на засыпание.

Сомнолог отмечает, что многие на самом деле не понимают, сколько именно им нужно сна, и не умеют отслеживать собственные сигналы усталости. Она объясняет: то, что человек привык спать по пять часов в будни и по десять в выходные, не означает, что такой режим для него естественный. Скорее наоборот – это признак хронической компенсации, когда организм всю неделю накапливает усталость, а затем пытается «направить» в выходные, что создает колебания биоритмов, снижает качество сна и ухудшает самочувствие. В условиях войны проблема дефицита сна не только не уменьшается, а усугубляется, и требует специализированного реагирования — как на уровне индивидуального самоухода, так и на уровне системных решений.

Шкодина считает, что государство должно обратить внимание на проблему расстройств сна и положить начало комплексным исследованиям: изучить, в каком состоянии находится население, какие типы расстройств доминируют, насколько люди готовы обращаться за помощью и кто именно должен ее оказывать. В Украине до сих пор нет государственного стандарта специалиста по медицине сна, а значит, нет и алгоритмов, протоколов, закрепленных в системе здравоохранения. Это создает пробел, который оборачивается невидимыми, но массовыми последствиями — снижением работоспособности, эмоциональной нестабильностью, ростом рисков заболеваний.

Шкодина заключает, что даже в нынешних условиях можно и нужно начинать с малого. Пусть не всегда удастся заснуть в условиях тревоги или укрытия, но всякий раз, когда это возможно, следует создавать для себя ритуал засыпания, беречь час-два перед сном от информационной перегрузки, поддерживать комфортную температуру в помещении, снижать уровень света. Даже простая привычка ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время постепенно формирует стабильный циркадный ритм и улучшает качество сна. Сон – самая естественная способность нашего тела. Если мы не можем спать, это уже сигнал того, что тело или психика не имеют для этого условий. И задачей каждого является поиск путей к восстановлению этой способности, пока есть ресурс и время.